Me ha tocado vivir una época interesante. He podido ver en directo la llegada del hombre a la luna, la caída del Muro de Berlín o el desarrollo de la Era de la Información. Aunque quizá lo más asombroso haya sido el advenimiento del teléfono móvil. Que, en la actualidad, prácticamente cualquiera pueda disponer de un dispositivo que parece sacado del sueño más disparatado de un escritor de ciencia ficción, me parece algo realmente mágico, a pesar de todos sus problemas e inconvenientes.

Con los viajes me ha ocurrido algo parecido. Cuando era niño, la forma de viajar era radicalmente distinta a la actual. Aún recuerdo la década de 1970, cuando iba con mis padres a Italia. En La Junquera, tocaba comprar la «carta verde», para tener cobertura de seguro fuera de España. Luego, cambiar moneda y pasar la aduana. Con pasaporte, por supuesto. Recorriendo carreteras infames, en coches que hoy ni podrían circular, mientras utilizabas para orientarte enormes mapas plegables, tan engorrosos como faltos de precisión. Y que muchas veces estaban desactualizados. Para encontrar hotel, había que ir de recepción en recepción, buscando un lugar aceptable y con habitaciones libres. Mientras tanto, permanecías completamente incomunicado de tu familia, tu trabajo o tus amigos. La única posibilidad de conectar era llamando por teléfono desde el hotel, algo que nunca era barato, o arriesgándote a intentarlo desde una cabina, casi siempre con el resultado de quedarte sin monedas antes de poder articular la segunda frase. Para rematarlo, cada comida en un restaurante era una pequeña odisea, con un resultado completamente incierto.

Luego llegó la entrada de España en la Comunidad Europea y la construcción de una red viaria decente. Todo empezó a ser más fácil. Aún recuerdo haber comprado un abultado atlas viario de Europa, durante unas vacaciones en Alemania. Para los aficionados a viajar por carretera (lo que ahora algunos llaman un road-trip), aquel mamotreto era como una biblia. Podías planificar con relativa facilidad un viaje de Madrid a Praga y, en un momento dado, cambiar de idea a mitad de camino y acabar en Dinamarca. Como complemento, las guías rojas de Michelin te permitían tener una idea más o menos precisa del coste y calidad de los hoteles donde podías dormir. Aunque todavía era necesario personarte en recepción y perfectamente posible acabar perdiéndote mientras buscabas el hotel. También te orientaba con los restaurantes, aunque la mayor parte de los que reseñaba tenían precios elevados y una carta afrancesada. Pero al menos tenías un tablón de salvación, si todo lo demás fallaba.

Y de golpe, se hizo la luz. Aparecieron Internet, los teléfonos móviles y las plataformas de reservas en línea. Aún no había teléfonos inteligentes, pero era posible conectar un ordenador portátil al móvil (con un cable) y consultar precios y disponibilidad de habitaciones sobre la marcha. Aún recuerdo la sensación que tuve mi primera vez, reservando hotel mientras Olga conducía por una autopista en la Toscana, guiada por un navegador integrado en el coche que, en la actualidad, nos parecería antediluviano. Todo ello con una conexión que hoy sería insufrible y pagando el tráfico de datos a precios de escándalo. Pero que, comparado con lo que teníamos antes, era como entrar en el paraíso.

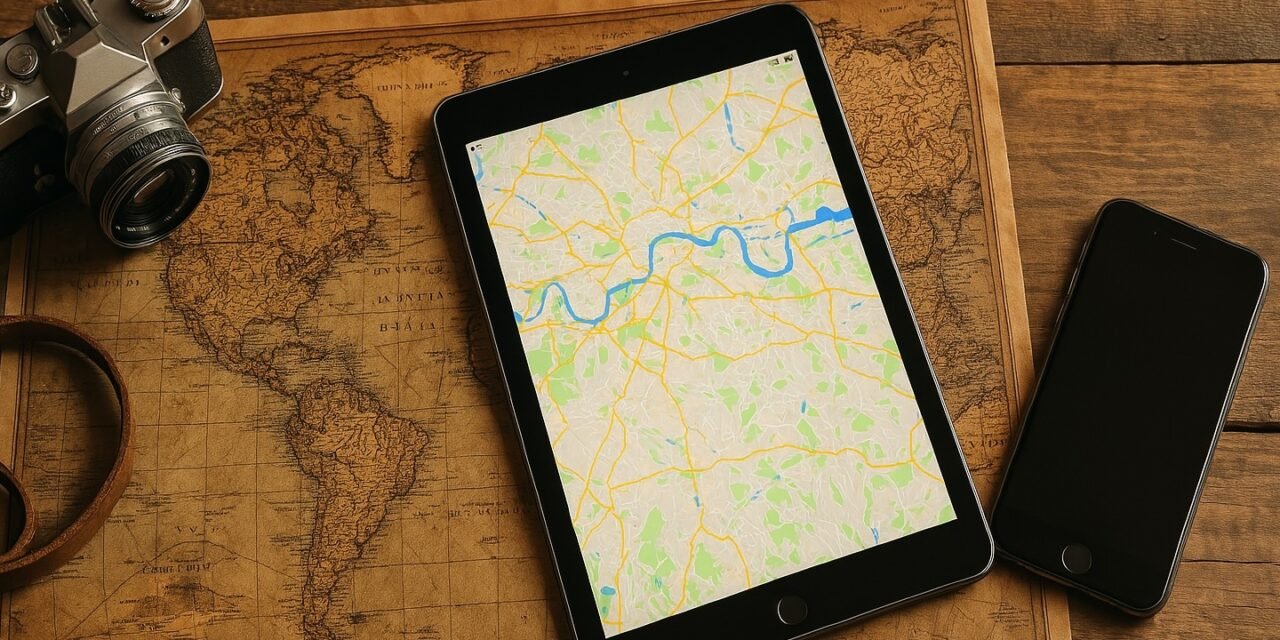

En realidad, estábamos en las puertas de una revolución. Con los teléfonos inteligentes, llegaron los navegadores baratos y continuamente actualizados. Se acabó aquello de esperar uno o dos años para que saliera en el mapa una nueva carretera. Además, disponíamos de información del tráfico en tiempo real. Y la posibilidad de reservar alojamientos directamente desde el teléfono. O buscar el mejor restaurante de tu comida favorita en los alrededores. Y, de paso, comprobar si había mesa libre y hacer una reserva.

En paralelo, Internet revolucionó la forma de planificar un viaje. En lugar de tener que bucear entre guías en papel, muchas veces difíciles de conseguir y con años de antigüedad, ahora tenías una montaña de información en la punta de tus dedos. Páginas oficiales de turismo de aquellos lugares que querías visitar, blogs de personas que habían estado allí, webs de empresas ofreciendo actividades, o la misma Wikipedia, te ofrecían la posibilidad de organizar tu viaje de una forma que, hasta unos años atrás, habría sido impensable. Pudiendo contrastar distintas fuentes, realizar consultas y reservas y anticiparte a las circunstancias.

Quizá los viajes perdieron parte de ese espíritu de aventura de antaño, que en gran parte era fruto de la incertidumbre. A cambio, podías ser mucho más arriesgado. Recuerdo haberme perdido, siendo un adolescente, mientras utilizaba el transporte público en Irlanda o Alemania. Dos países culturalmente cercanos, donde al menos podías entender los carteles. ¿Cómo sería moverte por la red de metro de Tokio, antes de que existieran aplicaciones como Hiperdia, o medios de pago como Suica? Probablemente casi imposible, para alguien que llegara por primera vez a la ciudad.

Para muchos, las nuevas tecnologías suponían poder llevar un poco más allá el límite de lo razonable. Disponer de información fiable del estado de las carreteras de Islandia, de la previsión meteorológica en el Ártico noruego o, simplemente, tener una idea razonablemente aproximada del callejón concreto que estabas recorriendo en Venecia, abría nuevas posibilidades a la hora de explorar el mundo. Por no hablar de la capacidad de pedir auxilio o de, mal que bien, hacerte entender en diversos idiomas.

En paralelo, también cambiaba el mundo de la fotografía. De aquellas viejas cámaras de carrete, caras y complicadas de utilizar, pasamos a las primeras digitales. Que hacían fotos mediocres, pero te permitían ver el resultado sobre la marcha y disparar una cantidad de fotografías que, con las cámaras analógicas, te habría costado una pequeña fortuna revelar. Y luego los teléfonos con cámara integrada, que hicieron asombrosamente sencillo documentar un viaje, tanto por la comodidad de poderlo llevar en un bolsillo, como por la facilidad de tener todas tus fotos ordenadas cronológicamente y geolocalizadas. La competencia con los teléfonos espoleó a los fabricantes de cámaras y, en la actualidad, incluso las profesionales de gama baja están al alcance de la mayoría, ofreciendo una asombrosa variedad de posibilidades a cualquier aficionado.

¿Qué más podíamos pedir? ¿Por ejemplo, una cámara voladora? Pues alguien inventó los drones fotográficos. En realidad, existían desde principios del siglo XX, principalmente con fines militares. Pero habría que esperar a mediados de la década del 2000 para que los avances tecnológicos los pusieran al alcance de cualquiera. En 2010, DJI sacó al mercado el Phantom, equipado con GPS y una cámara. En la actualidad, los drones hacen posible realizar tomas que, hace tan solo unos años, tan solo estaban al alcance de unos cuantos profesionales.

Y, cuando parecía que habíamos alcanzado el nirvana de los viajes, apareció la «inteligencia artificial». Si, ya sé que el término es controvertido y que la AGI aún está por llegar. Al menos, según escribo estas líneas. Pero los actuales modelos de lenguaje generativos son, sin la menor duda, asombrosos. Tanto, que los dejaré para otra entrada del blog.

Trackbacks/Pingbacks