Encontrar una respuesta no es tan sencillo como podría parecer inicialmente. ¿Paisajes hermosos? Sin duda los encontrarás en Islandia, pero no mejores que, por ejemplo, en los Dolomitas o en las Lofoten. ¿Una luz suave, ideal para la fotografía? También, aunque no más perfecta que la del Ártico noruego. ¿Un entorno virgen? No tanto como en Svalbard o Groenlandia. Podría seguir así durante un buen rato. Sin embargo, hay algo que hace a Islandia única en el planeta: su geología. En todo el globo terráqueo, no existe otro lugar donde coincidan una dorsal oceánica y un punto caliente del manto. Por tanto, si realmente quieres entender Islandia, deberás tener un mínimo conocimiento de aquello que acontece bajo su deslumbrante superficie.

Tabla de contenidos

Las causas profundas.

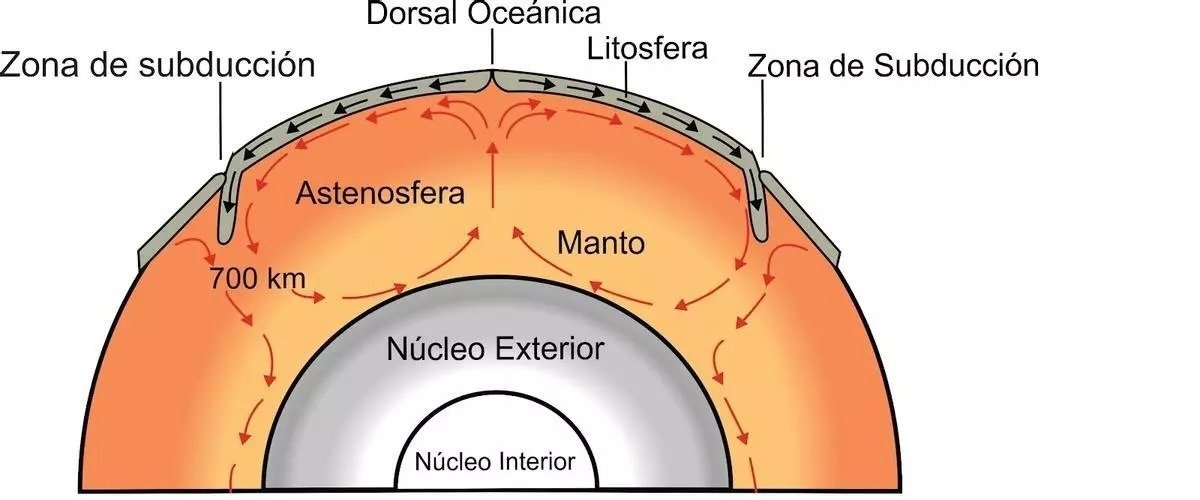

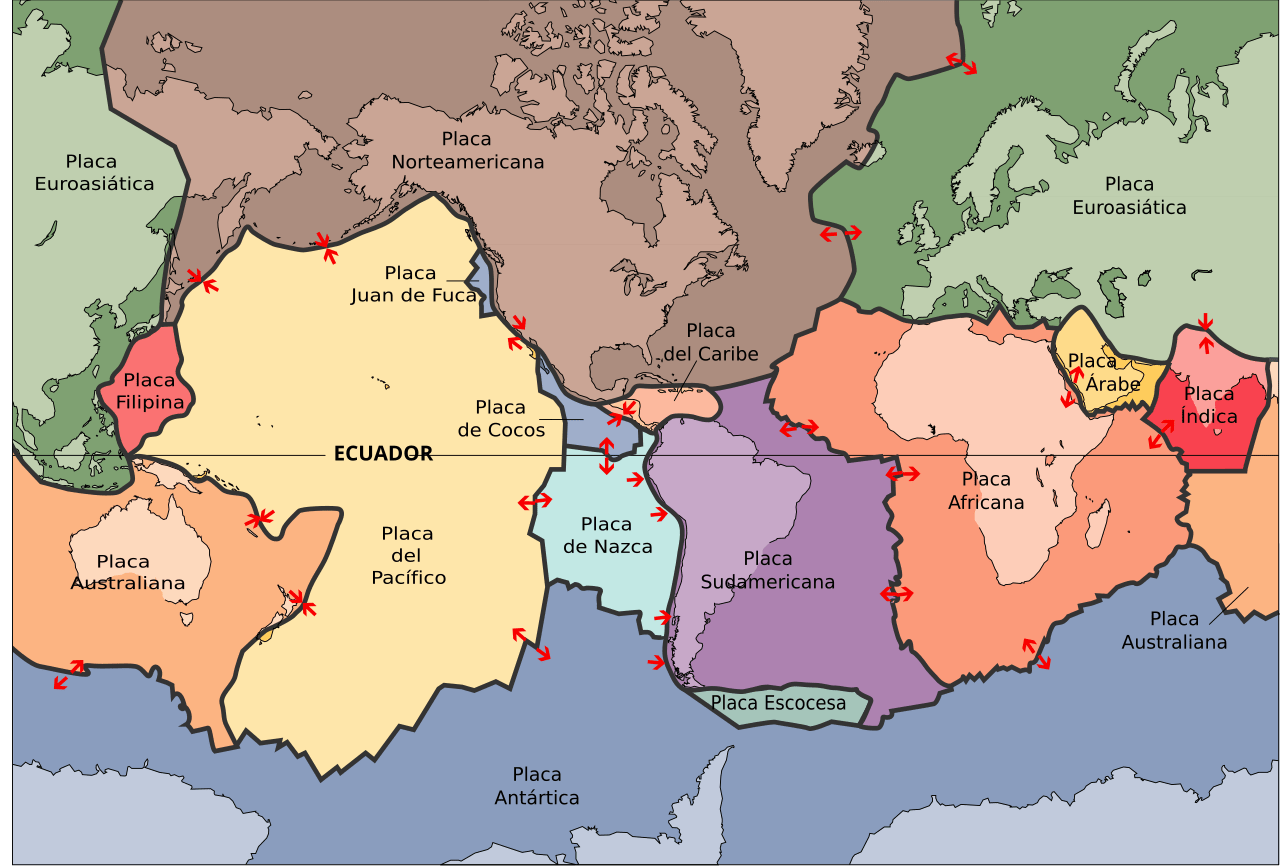

Empezaremos por lo más básico. ¿Qué es una dorsal oceánica? Básicamente, el resultado de la divergencia entre dos de las placas que forman la corteza terrestre. Según las placas se alejan, crean una zona de fractura, por la que surge el magma fundido del manto. La consecuencia es la formación de nueva corteza oceánica y la presencia de una fuerte actividad volcánica y sísmica. Aunque las dorsales suelen elevarse entre 2.000 y 3.000 metros sobre la corteza circundante, generalmente están sumergidas, al encontrarse en zonas profundas del océano. Pero hay excepciones. En la dorsal mesoatlántica, las islas Azores, Ascensión, Santa Helena, el grupo de Tristán de Acunha y Bouvet son volcanes que han logrado crecer hasta emerger sobre las olas.

Formación corteza (Surachit).

¿Y un punto caliente? La manifestación, en la corteza terrestre, de un área del manto donde la energía asciende verticalmente, creando una «pluma». Pensamos que son el resultado de gigantescos rodillos de convección, por los que el manto trasmitiría la energía liberada por el núcleo del planeta. Cuando la pluma alcanza la litosfera, es capaz de derretirla y generar episodios de vulcanismo. Aunque sigue habiendo cierta discusión entre los geólogos, este modelo explicaría la formación de las islas Hawaii o nuestras Canarias.

Que ambos fenómenos coincidan en Islandia tiene varias consecuencias. En primer lugar, una intensa actividad volcánica. De media, suele haber una erupción en la isla cada cuatro años. Además, la presencia de la pluma y su empuje vertical deforman la corteza, haciendo que ésta se eleve más de lo normal. En el caso de Islandia, lo suficiente para que haya emergido una gran isla y no solo unos cuantos picos destacados, como en el resto de la dorsal. El resultado es que hay una parte de la dorsal que, en contra de lo habitual, se encuentra por encima del nivel del mar.

La dorsal mesoatlántica.

Lo cual no quiere decir que cuando caminas hacia el noreste por Almannagjá, en Þingvellir, la pared de tu izquierda sea parte de la placa americana y de de tu derecha de la euroasiática. Como reclamo turístico, la simplificación es atractiva, pero falsa. Para empezar, el sistema de fisuras es mucho más ancho que una grieta de apenas unos metros. En la zona de Þingvellir mide aproximadamente 6 kilómetros, siendo Almannagjá tan solo uno de sus extremos. Además, cada vez hay más consenso sobre la existencia de una microplaca, de aproximadamente 90 kilómetros de lado, independiente de las dos mayores y bautizada como Hreppa. Þingvellir se encontraría en el límite entre la placa americana y Hreppa. Esta se extendería hasta los grandes volcanes del sur y el centro de Islandia, desde el Eyjafjallajökull hasta el Bárðarbunga, donde estaría el límite con la placa euroasiática. Las tres placas convergerían en Hengill, al oeste del Þingvallavatn.

También es falso que «Brú Milli Heimsálfa«, el Puente Entre Dos Continentes, salte de una placa a otra, por muy tentadora que pueda parecer la foto. El sistema de fisuras en Reykjanes sigue midiendo varios kilómetros de ancho, como se puede apreciar en cualquier fotografía aérea, o simplemente en la vista de satélite de Google Maps. Lo cual no hace que el lugar sea menos fascinante. Más bien al contrario. La península suroccidental de Islandia es uno de los entornos geológicamente más activos del planeta, atravesado por una compleja red de sistemas volcánicos, fruto de la tensión superficial. Estos se entrecruzan con la dorsal diagonalmente, creando zonas de extraordinaria actividad.

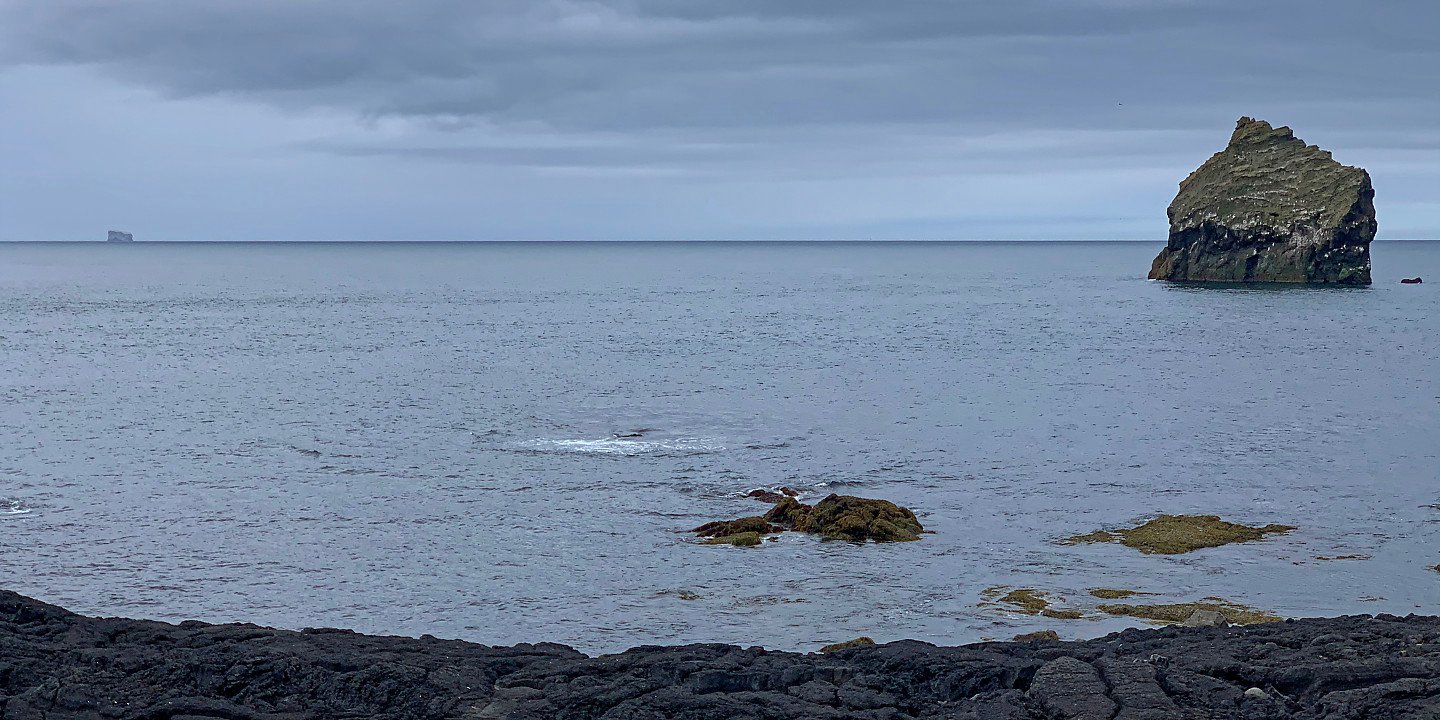

La dorsal sigue hacia el suroeste, prolongándose bajo el mar más allá de Reykjanestá. Algunos islotes delatan su presencia. Desde Karlinn, apenas a unos metros de la costa, hasta Eldey, a casi 15 kilómetros. Sin olvidarnos de los aún más alejados Geirfugladrangur y Eldeyjarboða. En la actualidad, son meros escollos que apenas sobresalen sobre las olas. También hay algún volcán submarino, como Reykjaneshryggur. El lento proceso de creación de nuevas tierras parece avanzar hacia el suroeste de Islandia, aunque el Atlántico no esté dispuesto a claudicar sin resistencia. En las aguas al suroeste de la península, abundan las viejas historias sobre islotes que aparecen y vuelven a desaparecer. Antiguamente desdeñadas como cuentos de marineros o errores de navegación, las evidencias de su autenticidad son cada vez más sólidas.

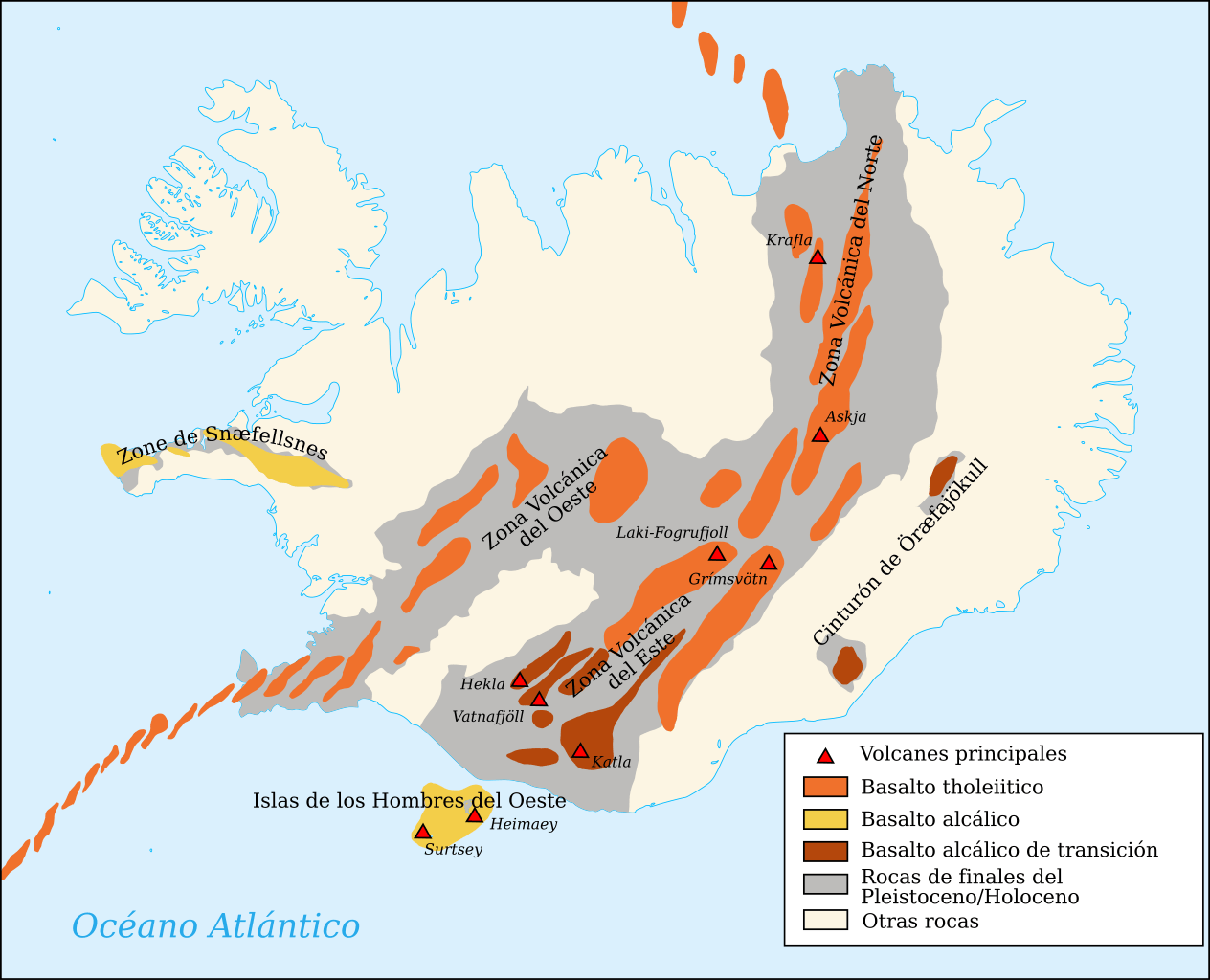

Si la seguimos en dirección contraria, la dorsal gira hacia el norte bajo los hielos perpetuos del Vatnajökull, donde se encuentran algunos de los mayores volcanes de la isla, como el Grímsvötn o, en la periferia meridional del glaciar, el Öræfajökull. Después sigue avanzando hacia el norte, hasta abandonar Islandia en las proximidades de Húsavík. Antes, atraviesa zonas de extraordinaria actividad geológica. Como el Askja, una caldera con un diámetro de 20 kilómetros, asociada a una zona de fisuras que alcanza los 190 kilómetros de longitud. O el Krafla. Otro gran volcán, que mide 8 kilómetros en sentido norte-sur y 10 entre sus extremos oriental y occidental. Ubicado en una gran zona de fisuras, con 80 kilómetros de longitud y entre 4 y 10 de anchura, estuvo en erupción por última vez entre 1975 y 1984, durante el largo episodio conocido como «los Fuegos del Krafla». Más allá, la dorsal desaparece bajo el océano, para emerger en la isla de Grimsey y, aún más escuetamente, en los escollos de Kolbeinsey. El punto más septentrional de la República de Islandia.

La velocidad a la que se separan las placas no es constante ni uniforme, pero se estima que en Reykjanes estaría entre 18 y 19 milímetros al año. Puede parecer poco, pero significa que, en la vida de una persona, la distancia entre dos puntos situados a ambos lados de la dorsal aumentará entre 1 y 1,5 metros. Multiplícalo por los tiempos geológicos, que se miden en miles o millones de años, y comprenderás el motivo por el que el paisaje de Islandia es tan extraño. En la mayor parte de la isla estarás contemplando un entorno que, en términos geológicos, se podría calificar como reciente. Las montañas tienen formas y pendientes imposibles, los ríos aún no han logrado definir sus cauces, los lagos no han tenido tiempo de colmatarse… En muchas ocasiones, el paisaje se está creando delante tuyo. Y no hablo solo de las erupciones volcánicas. Los continuos deslizamientos en los canchales de Þvottárskriður, el brusco cambio de curso del río por el que desaguaba el Heinabergsjökull o los frecuentes derrumbes en la península de Vattarnes, son un reflejo evidente de la incesante evolución del paisaje islandés.

Más allá de la dorsal.

Tan solo en los dos extremos de la isla, sus fiordos orientales y occidentales, encontraremos cierto sosiego geológico. Las dos zonas más antiguas de Islandia muestran las huellas de las últimas glaciaciones, en un paisaje que, para lo habitual en la Tierra de Hielo, se podría calificar como estable. Aun así, su creación se inició durante el terciario, con algunos basaltos remontándose hasta los 13 millones de años en el este y a los 15 en el oeste. Si extrapolamos la historia de nuestro planeta a un año, la parte más antigua de Islandia se habría forjado entre el 30 y el 31 de diciembre.

Esta descripción parece dejar en tierra de nadie la espectacular península de Snæfellsnes. Para la hipótesis más comúnmente aceptada, su génesis estaría en un mecanismo bastante complejo, sobre el que aún no existe consenso. Según dicha teoría, la península tendría su origen hace más de 5 millones de años, cuando la zona se encontraba sobre el punto caliente. Los tres sistemas volcánicos que existen actualmente parecen haberse formado hace menos de 1,5 millones de años, en un episodio de reactivación cuyas causas no están claras, al asentarse sobre una corteza mucho más gruesa y sólida que los demás sistemas volcánicos de Islandia.

Los volcanes.

Sistemas volánicos de Islandia (Wikimedia)

Por encima de la lenta divergencia de las placas tectónicas, el fenómeno más espectacular de Islandia es consecuencia directa de esta: su extraordinaria actividad volcánica. La isla está llena de volcanes de todo tipo y condición. Desde el descomunal Katla, hasta el modesto Saxhóll. Algunos tan solo han erupcionado en una ocasión. Otros, como el violento Hekla, lo hacen con frecuencia. Hay erupciones que se prolongan durante meses, como el episodio conocido como los Fuegos de Skaftá. Otras apenas unas horas. Algunos pasan casi desapercibidos, en lugares apartados y de difícil acceso. En cambio, hay volcanes que logran acaparar portadas de periódicos, mientras crean el caos aéreo en el norte del Atlántico, como el Eyjafjallajökull.

El reciente ciclo eruptivo en Reykjanes puede hacernos pensar que los volcanes de Islandia no son peligrosos. Nada más lejos de la realidad. Es cierto que algunas erupciones son de dimensiones reducidas y apenas tienen repercusiones. Y otras se producen en lugares remotos. De haber ocurrido unos años antes, con medios técnicos mucho menores, la erupción de 2014 en Holuhraun, en el corazón de las Tierras Altas septentrionales, probablemente habría pasado desapercibida.

Sin embargo, algunos volcanes de Islandia acaban teniendo consecuencias catastróficas, incluso a nivel global. La última gran erupción del Katla, en 1918, creó un jökulhlaup que modificó el perfil de la costa meridional de Islandia, haciéndola avanzar varios kilómetros. La ceniza de la erupción explosiva del Askja, en 1875, llegó al norte de Europa y creó una ola de emigración en el noreste de Islandia, cuyos efectos siguen siendo visibles. Las secuelas de la larga erupción del Laki, en 1783, costaron 9.000 vidas en Islandia (un 20% de la población de la isla en aquel momento) y hasta 400.000 en lugares tan alejados como Egipto.

Las áreas geotermales.

Pese a no resultar tan espectaculares como los volcanes, las diferentes áreas geotermales que se distribuyen por buena parte de la geografía de Islandia son mucho más sencillas (y seguras) de visitar. Fruto de la interacción entre el calor que mana del suelo, el agua que se filtra en la superficie y los gases que surgen desde las profundidades, el cúmulo de sensaciones que se experimenta en ellas es asombrosamente intenso: los sonidos, los olores y el calor, se combinan con el extraño paisaje para transportarte a otro mundo.

Aunque es posible encontrar manantiales y charcas hidrotermales en toda la isla, la mayor parte de las zonas geotermales se encuentra cerca de zonas volcánicas. O incluso en el interior de éstas. Por ejemplo Landmannalaugar, una de las más deslumbrantes que, aunque está situada unos kilómetros al sur del Torfajökull, forma parte de su sistema volcánico. O la espectacular Kerlingarfjöll, de la que se cree que está en el interior de dos calderas volcánicas entrelazadas. Otras, como Seltún o Gunnuhver, se ubican en la hiperactiva península de Reykjanes.

La más llamativa y visitada de todas es Haukadalur, en el Círculo Dorado, donde encontrarás a Strokkur, uno de los géiseres más activos de Islandia. Y al venerable, aunque mucho más tranquilo, Geysir. Aquel que dio nombre a todo el fenómeno. Hay más géiseres en Islandia, como el remoto Gámur, en las Tierras Altas septentrionales, pero ninguno es tan regular y accesible como Strokkur. Con una frecuencia entre erupciones que no suele superar los diez minutos, resulta complicado escapar a su embrujo.

Los glaciares.

Más allá de los volcanes y las áreas geotermales, el otro rasgo llamativo de Islandia son sus grandes glaciares. Entre los que destaca el Vatnajökull. Con una extensión de 7,700 km2 y un grosor que alcanza los 950 metros, cubre un 7,5% de la superficie de la isla. Aunque el conjunto formado por los glaciares Bråsvellbreen, Austfonna y Vegafonna, en el nordeste de Svalbard, lo supera en superficie, sus 3.000 km3 de hielo convierten al Vatnajökull en el mayor de Europa por volumen. En conjunto, los glaciares de Islandia cubren un 11% de la superficie de la isla. Al igual que en el resto del planeta, la mayor parte está en retroceso. Incluso hay uno que en 2014 fue declarado oficialmente «muerto»: el Okjökull, en las inmediaciones de Kaldadalsvegur.

La retirada de los hielos ha dado lugar a numerosas lagunas glaciares, que no existían a principios del siglo XX. El caso más llamativo es la espectacular Jökulsárlón, fruto del retroceso del Breiðamerkurjökull. La laguna, que nació durante la década de 1930, en la actualidad ocupa 18 km2, alcanzando una profundidad de 248 metros. El Breiðamerkurjökull también es un buen ejemplo de la compleja dinámica de los glaciares islandeses. En algún momento, el glaciar debió penetrar unos 70 kilómetros en lo que hoy es mar abierto, pues hay indicios de una gran trinchera submarina. Para cuando los primeros noruegos quisieron llegar a Islandia, su frente había retrocedido hasta encontrarse 20 kilómetros al norte de su ubicación actual. Breiðamörk quiere decir «bosque grande», indicando que la zona estaba cubierta por una amplia arboleda, donde se instalaron varias granjas. Con el fin del óptimo climático medieval y el advenimiento de la Pequeña Edad de Hielo, el glaciar comenzó a crecer. En el siglo XVIII la mayor parte de las granjas habían sido abandonadas y el glaciar seguía avanzando. Alcanzó su punto máximo en 1894, cuando tan solo había un estrecho corredor entre el hielo y el mar. Después, comenzó el repliegue actual.

Los jökulhlaup.

Uno de los fenómenos geológicos más temidos en Islandia es consecuencia de la combinación del fuego y el hielo: los violentos jökulhlaup, o riadas de origen glaciar. Se pueden formar mediante dos mecanismos diferentes. El primero, por un súbito aumento del calor, quizá debido a una erupción subglaciar, que derrite de forma brusca una gran cantidad de hielo. Aunque también pueden formarse lentamente, si el hielo derretido no encuentra una salida natural. El agua acabará formando un gran lago, que generalmente permanece oculto bajo el hielo. Cuando el agua alcance cierto volumen, será capaz de encontrar una vía de escape, brotando de golpe y dando lugar al jökulhlaup.

Las enormes riadas son capaces de arrastrar grandes piedras o bloques de hielo, destruir edificios y cambiar sustancialmente la orografía. Se piensa que el Jökulsá á Fjöllum creó el cañón de Jökulsárgljúfur en tres eventos catastróficos. O Asbyrgi en tan solo dos. En el sur de la isla, puedes ver el resultado del jökulhlaup provocado por la erupción del Bárðarbunga de 1996, con una caudal máximo estimado en 50.000 m³/s. Los hierros retorcidos que hay junto al cruce de Skaftafell son los restos del puente que se llevó aquella riada. Una riada que, en cualquier caso, palidece frente a la provocada por la erupción del Katla en 1755. Por la poca información que nos ha llegado, se estima que su pico estuvo entre 300.000 y 400.000 m³/s. Un caudal muy superior a la media del Amazonas.

El resultado.

Un entorno tan extraño y hostil ha generado un paisaje que es a la vez extraordinariamente duro y frágil. Y sorprendente hasta unos límites difíciles de comprender para quien no lo haya contemplado en primera persona. Paisaje que, más allá de la geología, también ha sido modelado por el inhóspito clima de la isla. Los duros inviernos, las heladas y los vendavales ponen su parte en la creación de un entorno que, en ocasiones, parece alienígena. Y contribuyen a la escasez y precariedad del manto vegetal.

La práctica ausencia de árboles y la poca abundancia de otras plantas tienen como resultado un paisaje «limpio», sin apenas obstáculos visuales. En muchas ocasiones, la roca, la piedra y la arena se muestran desnudas, revelando todos sus secretos. Pliegues, colores y texturas añaden al paisaje mil matices y sutilezas, que lo hacen aún más fascinante. Un auténtico festival visual que, iluminado por una suave luz subártica, se convierte en el paraíso de cualquier aficionado a la fotografía de paisaje.

Para ampliar la información.

Igualmente interesante el artículo en Cultura científica: https://culturacientifica.com/2023/11/23/historias-de-volcanes-islandeses/.

En https://depuertoenpuerto.com/entre-los-geiseres-de-islandia/ puedes ver una entrada del blog más centrada en los géiseres.

En inglés, si te interesa la evolución de los glaciares de Islandia, la web Glacier Change es una auténtica joya: https://glacierchange.com/en/iceland/.

Magic Magma está centrada en el vulcanismo: https://magicmagma.com/.

Si quieres estar al día de los fenómenos geológicos de la isla, te recomiendo visitar Iceland Geology: https://icelandgeology.net/.

En https://web.gps.caltech.edu/~clay/Iceland/Iceland_Compendium_v5.pdf puedes descargar una interesante guía de campo sobre la geología de Islandia.

Trackbacks/Pingbacks